斯康达直流电源无电压输出故障维修方法详解:SKONDA斯康达直流电源作为工业控制、电子研发及实验室等场景中的常用设备,其稳定的电压输出是保障后续电路或设备正常工作的基础。当出现无电压输出故障时,不仅会影响生产研发进度,还可能因故障扩大导致设备永久性损坏。

一、无电压输出硬件故障原因分析

1.1 输入滤波与整流模块故障

输入滤波与整流模块是电源能量输入的“第一站”,其故障会直接导致后续模块无供电,从而无电压输出。常见故障原因包括:

- 输入保险管熔断:保险管是输入回路的第一道保护,当输入电压突然升高、电源内部出现严重短路(如开关管击穿)时,保险管会熔断以切断输入回路。斯康达直流电源的输入保险管通常位于电源背板的AC输入端附近,型号多为2A-10A的玻璃管或陶瓷管保险。熔断后需重点排查后续电路是否存在短路故障,避免更换保险管后再次熔断。

- 压敏电阻损坏:压敏电阻(MOV)并联在输入回路中,用于吸收电网中的浪涌电压。当遭遇雷击、电网电压骤升等情况时,压敏电阻会击穿短路,进而导致输入保险管熔断。损坏的压敏电阻通常表现为表面碳化、开裂,或用万用表测量其阻值时显示为0Ω(正常状态下阻值极大)。

- 整流桥堆损坏:整流桥堆由4个整流二极管组成,负责将交流电转换为直流电。长期高温工作、电流过载或二极管本身质量问题,可能导致整流桥堆中的二极管击穿或开路。击穿时会造成输入回路短路,熔断保险管;开路时则无法将交流电整流为直流电,后续模块无高压直流输入。用万用表二极管档测量桥堆的输入输出端,可判断是否存在击穿或开路。

- 输入滤波电容鼓包/漏液:输入滤波电容(通常为大容量电解电容,如450V/220μF)用于滤除整流后的高压直流纹波。长期使用后,电容的电解液会逐渐干涸,导致容量下降、ESR(等效串联电阻)增大,严重时会出现鼓包、漏液现象。电容损坏会导致高压直流输出不稳定,甚至无电压输出,同时可能伴随电源启动时发出“嗡嗡”声。

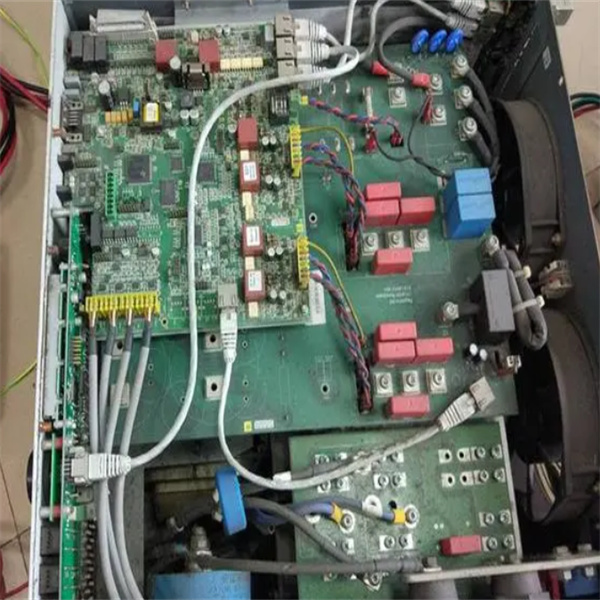

1.2 功率变换模块故障

功率变换模块是电源的核心能量转换环节,其故障是导致无电压输出的最常见原因之一,主要涉及开关管、高频变压器及续流二极管等元件:

- 开关管击穿损坏:开关管(MOSFET或IGBT)是功率变换的核心元件,通过高频通断实现能量传递。当控制电路输出的PWM信号异常、开关管散热不良、或变压器次级短路时,开关管会因过电压、过电流而击穿。击穿后的开关管通常表现为漏极(D)与源极(S)之间短路,用万用表测量其阻值接近0Ω。此时需同时检查驱动电路(如驱动芯片、栅极电阻)是否损坏,避免更换开关管后再次击穿。

- 高频变压器损坏:高频变压器负责将高压直流电转换为低压交流电,其故障主要包括绕组短路、开路或磁芯损坏。绕组短路可能由漆包线绝缘层老化击穿导致,会造成开关管负载过重而击穿,同时无低压交流电输出;绕组开路则直接导致能量无法传递到次级,后续整流滤波模块无输入。变压器损坏通常伴随异味、绕组变色等现象,可用万用表测量初级、次级绕组的阻值判断是否开路,或通过空载测试判断是否短路。

- 续流二极管损坏:续流二极管并联在变压器次级绕组两端,用于在开关管关断时为电感电流提供续流回路,防止电压尖峰损坏开关管。续流二极管若击穿短路,会导致变压器次级短路,进而使开关管过流损坏;若开路,则会在开关管关断时产生高压尖峰,击穿开关管。用万用表二极管档测量续流二极管的正向导通压降和反向阻值,可判断其是否损坏。

1.3 输出滤波与采样模块故障

输出滤波模块负责输出电压的纹波抑制,采样模块则为控制电路提供电压反馈信号,两者故障可能导致输出电压异常或无输出:

- 输出滤波电容鼓包/失效:输出滤波电容多为低压大容量电解电容(如16V/1000μF、25V/2200μF),用于滤除次级整流后的低压直流纹波。若电容鼓包、漏液或容量失效,会导致输出纹波增大,但一般不会直接导致无电压输出。不过,若输出电容短路,会触发过流保护,使电源切断输出。

- 电压采样电阻损坏:电压采样通常采用分压电阻网络,从输出端采集电压信号并送入控制芯片(如TL494、UC3842)。若采样电阻开路,控制芯片会因未接收到反馈信号而认为输出电压为0,进而增大PWM占空比,可能导致输出电压过高触发过压保护;若采样电阻短路,则反馈信号异常,控制芯片可能停止输出PWM信号,导致无电压输出。用万用表测量采样电阻的阻值,与标称值对比可判断是否损坏。

- 电流采样电阻损坏:电流采样电阻(通常为低阻值合金电阻)串联在输出回路中,用于检测输出电流。若电阻开路,会导致输出回路断开,无电压输出;若电阻短路,则无法检测电流,可能导致过流保护失效。电流采样电阻损坏时,表面可能出现烧痕,用万用表测量其阻值可判断故障。

1.4 控制电路模块故障

控制电路模块是电源的“大脑”,负责生成PWM信号、稳定输出电压,其故障会导致功率变换模块无法正常工作:

- PWM控制芯片损坏:斯康达直流电源常用的PWM控制芯片有TL494、UC3843、SG3525等,芯片内部包含振荡器、误差放大器、PWM比较器等电路。若芯片供电电压异常、外部电路故障导致电流过大,或芯片本身老化,都会造成芯片损坏。损坏的芯片可能无法输出PWM信号,或输出信号异常,导致开关管不工作,无电压输出。可通过测量芯片的供电引脚电压、输出引脚波形判断是否损坏。

- 驱动电路损坏:驱动电路位于PWM控制芯片与开关管之间,负责放大PWM信号,为开关管提供足够的驱动电流。驱动电路通常由驱动芯片(如IR2110)、栅极电阻、续流二极管等组成。若驱动芯片损坏、栅极电阻开路或短路,会导致开关管无法正常导通/关断,进而无电压输出。例如,IR2110芯片的高、低侧输出引脚无电压,会使开关管栅极无驱动信号,开关管处于截止状态。

- 基准电压源损坏:基准电压源(如TL431)为控制电路提供稳定的参考电压,用于与采样电压进行比较。若基准电压源损坏,输出的基准电压异常,会导致误差放大器输出信号错误,PWM控制芯片无法生成正确的控制信号,最终无电压输出。用万用表测量基准电压源的输出端电压,与标称值(如2.5V)对比可判断故障。

1.5 保护电路模块故障

保护电路模块在电源出现异常时切断输出,但若保护电路本身故障(如误触发),也会导致无电压输出:

- 过压保护(OVP)误触发:过压保护电路通过采样输出电压,当电压超过设定值时,触发保护并切断PWM信号。若过压保护阈值电阻变质(阻值减小),会导致保护电路误判断输出电压过高,触发保护;或保护电路中的比较器损坏,输出错误的保护信号。

- 过流保护(OCP)误触发:过流保护电路通过采样输出电流,当电流超过设定值时触发保护。若电流采样电阻阻值变大、过流保护比较器损坏,或保护电路中的滤波电容失效,会导致保护电路误触发,即使无负载或轻负载时也切断输出。

- 过温保护(OTP)误触发:过温保护电路通过温度传感器(如热敏电阻、热电偶)检测电源内部温度,温度过高时触发保护。若温度传感器损坏(如阻值变小)、或保护电路中的分压电阻变质,会导致过温保护误触发,使电源无电压输出。

1.6 其他硬件故障

- 连接器接触不良:电源内部的连接器(如输入端子、输出端子、电路板之间的接插件)若长期使用出现氧化、松动,会导致接触不良,电流无法正常传输,表现为无电压输出。例如,输出端子螺丝松动,会导致输出回路断开;电路板之间的接插件氧化,会导致控制信号或电源无法传递。

- 散热风扇损坏:散热风扇负责为电源内部的开关管、变压器等发热元件散热。若风扇损坏,元件温度迅速升高,触发过温保护,切断输出。同时,风扇损坏可能伴随电源内部元件因高温而进一步损坏,加剧故障。

- PCB板故障:PCB板因长期高温、潮湿或振动,可能出现铜箔腐蚀、焊点虚焊、线路断裂等问题。例如,开关管的栅极驱动线路断裂,会导致开关管无驱动信号;输出滤波电容的引脚焊点虚焊,会导致输出回路接触不良。

二、故障排查流程与维修方法

2.1 维修前准备与安全注意事项

在进行故障排查前,需做好以下准备工作并严格遵守安全规范:

- 工具准备:准备万用表(数字万用表优先,需支持电压、电流、电阻、二极管及通断测试)、电烙铁(恒温烙铁,功率30W-60W)、焊锡丝(含松香芯,熔点适中)、吸锡器、螺丝刀套装(十字、一字)、尖嘴钳、镊子、绝缘手套、绝缘垫等。

- 安全规范:维修时必须断开电源输入,拔掉电源插头;对大容量电容(如输入滤波电容)进行放电处理,避免电容残留电压触电(可用绝缘导线连接电容两端放电,放电时需注意火花);操作高压电路时需佩戴绝缘手套,站在绝缘垫上;禁止在电源通电时触摸内部电路,防止触电或短路。

2.2 故障排查流程

遵循“从简单到复杂、从输入到输出”的原则,逐步排查故障点,具体流程如下:

2.2.1 外观检查

首先对电源进行外观检查,无需通电,重点查看以下内容:

- 检查输入保险管是否熔断(玻璃管保险可直接观察内部灯丝是否断裂);

- 检查压敏电阻、整流桥堆、开关管、输出电容等元件是否有鼓包、漏液、碳化、开裂等损坏迹象;

- 检查PCB板上的焊点是否有虚焊、脱焊、烧痕;

- 检查连接器、端子是否松动、氧化;

- 检查散热风扇是否卡死、扇叶是否损坏。

若发现明显损坏的元件,可先标记并进行后续检测。

2.2.2 输入回路检测

外观检查无明显异常后,对输入回路进行检测:

- 保险管检测:用万用表通断档测量保险管两端,若显示“不通”(阻值无穷大),则保险管熔断。此时需进一步检测后续电路是否存在短路,避免更换保险管后再次熔断。

- 压敏电阻检测:用万用表电阻档测量压敏电阻两端,正常情况下阻值应大于100kΩ,若阻值接近0Ω或明显变小,则压敏电阻损坏,需更换同型号压敏电阻。

- 整流桥堆检测:将万用表调至二极管档,分别测量整流桥堆的“+”、“-”输出端与交流输入端之间的导通情况。正常情况下,交流输入端到“+”端正向导通、反向截止,交流输入端到“-”端正向导通、反向截止;若出现双向导通或双向截止,则桥堆损坏,需更换同型号桥堆。

- 输入滤波电容检测:用万用表电容档测量输入滤波电容的容量,与标称值对比,若容量下降超过20%或完全无容量,则电容失效,需更换同电压、同容量(或略大容量)的电容。

2.2.3 功率变换模块检测

输入回路正常后,检测功率变换模块:

- 开关管检测:以MOSFET为例,将万用表调至二极管档,测量栅极(G)与源极(S)、漏极(D)之间的阻值。正常情况下,G与S、G与D之间阻值无穷大,D与S之间正向导通压降约0.5V-0.7V、反向截止;若D与S之间双向导通(阻值接近0Ω),则开关管击穿损坏,需更换同型号、同参数的开关管(注意MOSFET的耐压值、电流值需匹配)。更换后需检查驱动电路是否正常。

- 高频变压器检测:用万用表电阻档测量变压器初级、次级绕组的阻值,初级绕组阻值通常为几欧到几十欧,次级绕组阻值通常为几欧。若阻值为0Ω(短路)或无穷大(开路),则变压器损坏,需更换同型号变压器(注意绕组匝数比、功率参数)。

- 续流二极管检测:用万用表二极管档测量续流二极管的正向导通压降和反向阻值,正常情况下正向导通压降约0.5V-0.7V,反向阻值无穷大;若双向导通或反向阻值变小,则二极管损坏,需更换同型号二极管(注意耐压值、电流值)。

2.2.4 控制电路检测

功率变换模块正常后,检测控制电路:

- PWM控制芯片供电检测:给电源通电(注意安全,仅通电检测供电,避免触摸内部电路),用万用表直流电压档测量控制芯片的供电引脚电压(如TL494的12脚、UC3843的7脚),正常电压通常为12V-20V。若无供电电压,需检查供电回路的限流电阻、整流二极管是否损坏。

- PWM控制芯片输出检测:用示波器测量控制芯片的PWM输出引脚(如TL494的9、10脚),正常情况下应输出频率为几十kHz到几百kHz的方波。若无输出波形,或波形异常(如无高低电平变化),则芯片损坏,需更换同型号控制芯片。

- 驱动电路检测:用示波器测量驱动芯片的输入(接PWM控制芯片输出)和输出(接开关管栅极)波形,正常情况下输出波形应与输入波形一致,且幅值足够(如10V-15V)。若驱动芯片无输出,或输出幅值不足,则驱动芯片损坏,需更换同型号驱动芯片;同时检查栅极电阻是否开路或短路。

- 基准电压源检测:用万用表直流电压档测量基准电压源的输出端电压(如TL431的阴极电压),正常电压通常为2.5V。若电压异常,则基准电压源损坏,需更换同型号基准源。

2.2.5 保护电路检测

若上述模块均正常,需检测保护电路是否误触发:

- 过压保护检测:断开电源,拔掉过压保护电路的采样线(或断开保护比较器的输出端),然后通电测试电源是否有输出。若有输出,则说明过压保护误触发,需检查过压保护阈值电阻是否变质,或保护比较器是否损坏。

- 过流保护检测:断开电源,短接电流采样电阻(或断开过流保护比较器的输出端),通电测试电源是否有输出。若有输出,则说明过流保护误触发,需检查电流采样电阻、过流保护比较器及滤波电容是否损坏。

- 过温保护检测:断开电源,拔掉温度传感器的连接线,通电测试电源是否有输出。若有输出,则说明过温保护误触发,需检查温度传感器或保护电路中的分压电阻是否损坏。

2.2.6 输出回路与连接器检测

最后检测输出回路与连接器:

- 用万用表通断档测量输出端子之间的线路,检查是否存在开路;

- 检查输出滤波电容是否鼓包、漏液,用电容档测量容量是否正常;

- 检查电压、电流采样电阻的阻值是否与标称值一致;

- 检查电路板之间的接插件是否松动、氧化,可拔插几次或用酒精清洁接插件表面。

三、总结

SKONDA斯康达直流电源无电压输出的硬件故障原因涉及输入、功率变换、控制、保护等多个模块,故障排查需遵循“先外观后内部、先简单后复杂、先输入后输出”的原则,利用万用表、示波器等工具逐步定位故障点。维修时需严格遵守安全规范,更换元件时确保型号、参数一致,维修后进行全面测试,确保电源性能稳定。